肥満の予防

肥満とは、単に「太っている」だけではなく、様々な病気の始まりとされています。ドミノ倒しの様にならないよう、正しい知識と少しの工夫で予防し、健康な体を目指しましょう。

肥満は生活習慣が大きく影響しているため、気をつけたい生活習慣のポイントについて紹介します。

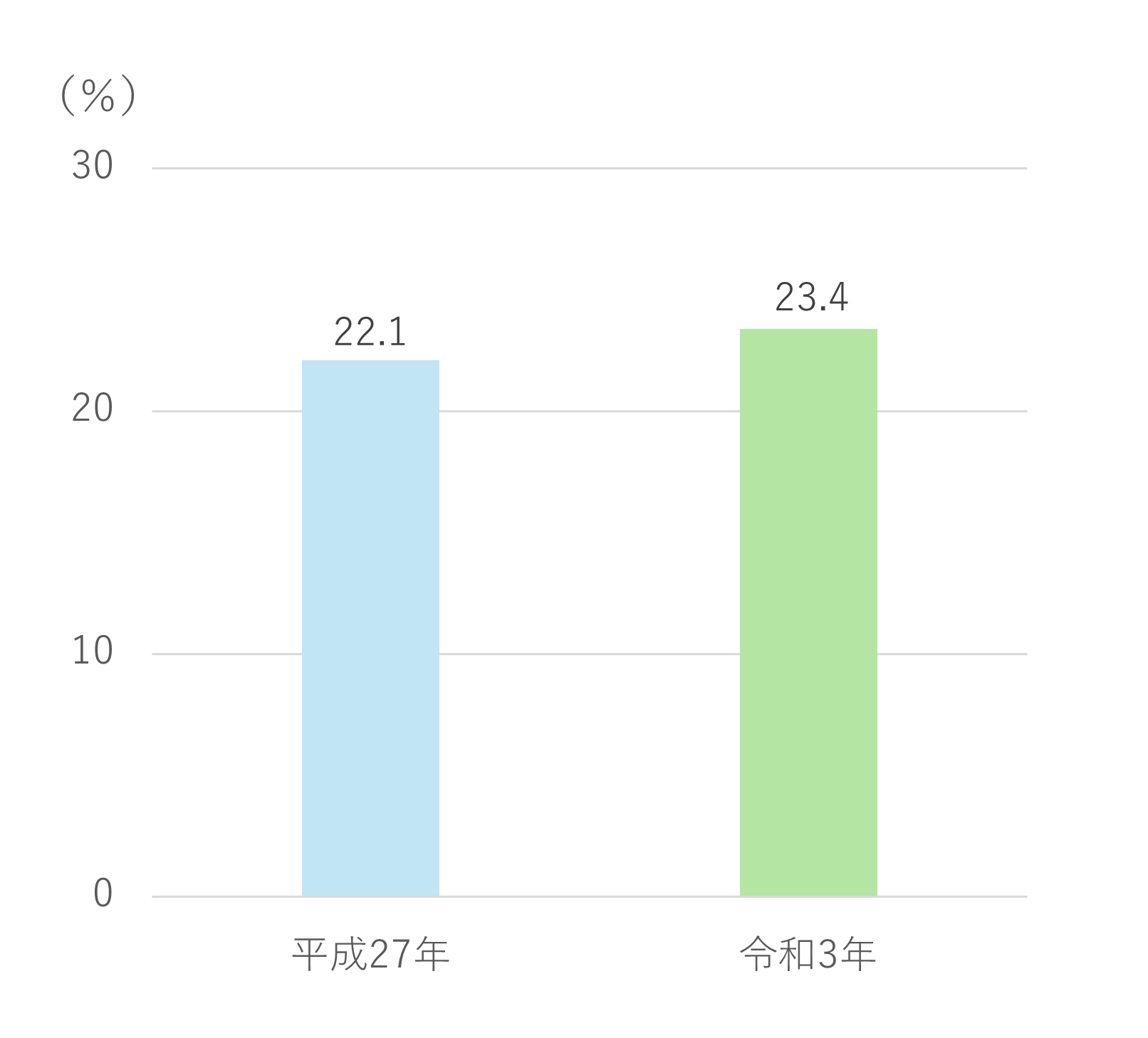

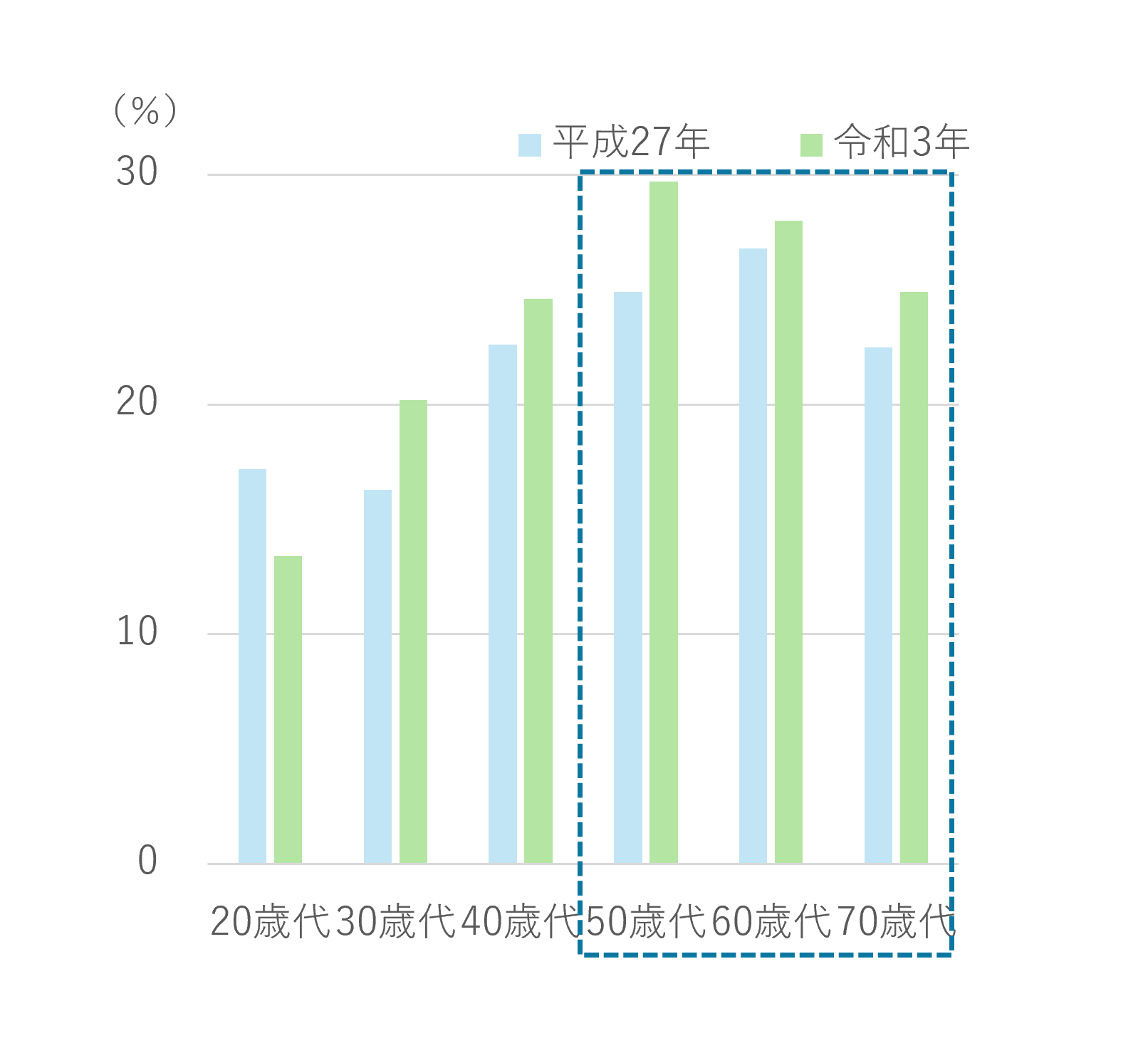

那須塩原市の肥満者の割合は増加している

那須塩原市の肥満者の割合は、平成27年と比較して令和3年で増加しています。

また、50歳代、60歳代、70歳代の順に多く、中高年層に肥満が多くなっています。

肥満者の割合

肥満者の割合(年代別)

那須塩原市生活習慣アンケート

予防のポイント BMIをチェック

肥満度の判定にはBMI(Body Mass Index)という指標が国際的に用いられています。

BMIは、BMI=[体重(kg)]÷[身長(m)2] の計算式で算出されます。

例)Aさん 身長170cm 体重75kg の場合

BMI=75kg ÷ (1.70m × 1.70m)=25.95

肥満の定義は、「脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数(BMI)25以上のもの」とされています。

まずはBMIを計算し、自分の体格を確認してみましょう。

【肥満度分類】(日本肥満学会)

| BMI | 判定 |

|---|---|

| < 18.5 | 低体重 |

| 18.5 ≦ BMI < 25.0 | 普通体重 |

| 25.0 ≦ BMI < 30.0 | 肥満(1度) |

| 30.0 ≦ BMI < 35.0 | 肥満(2度) |

| 35.0 ≦ BMI < 40.0 | 肥満(3度) |

| 40.0 ≦ BMI | 肥満(4度) |

BMIは身長と体重から単純に計算された値であるため、筋肉質なのか脂肪過多なのか区別はできませんが、体格のひとつの目安として広く活用されています。

男女とも標準とされるBMIは22.0で、これは、統計上、肥満との関連が強い糖尿病、高血圧、脂質異常症(高脂血症)に最もかかりにくい数値とされています。

目標とするBMIの範囲

厚生労働省によると、疫学研究の結果から、当面目標とするBMIの範囲は次のとおりとされています。

【目標とするBMIの範囲(18歳以上)1,2】(日本人の食事摂取基準 2025年版)

| 年齢(歳) | 目標とするBMI(kg/m2) |

|---|---|

| 18~49 |

18.5~24.9 |

| 50~64 | 20.0~24.9 |

| 65~74 3 | 21.5~24.9 |

| 75以上 3 | 21.5~24.9 |

1 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

2 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かったBMIを基に、疾患別の発症率とBMIの関連、死因とBMIとの関連、喫煙や疾患の合併によるBMIや死亡リスクへの影響、日本人のBMIの実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。

3 高齢者では、フレイルの予防及び生活習慣病の発症予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とするBMIの範囲を21.5~24.9kg/m2とした。

予防のポイント 食事と運動を通じた体重管理

体重は摂取エネルギー(食事)と消費エネルギー(運動)のバランスで決まります。

食習慣の変化や身体活動の低下などにより、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると、過剰分が体脂肪として蓄積されます。

したがって、肥満の予防・改善のためには、摂取エネルギーを減らし、消費エネルギーを増やすことが必要です。

★腹囲1cm=体重1kg=約7,000kcal

腹囲1cmは内臓脂肪約1kgと考え、これは約7,000kcalのエネルギー量に相当します。

例として、1カ月で腹囲を-1cm(体重1kg)減らす場合は、

7,000kcal ÷ 30日 = 約230kcal と算出されるため、

食事改善・運動の取り組みにより1日あたり約230kcal減らす必要があります。

食事のポイント

1.1日3回の食事を規則正しくとり、間食や夜食を控える

朝食の欠食などによる1日2回の食事は、1回の食事量が増加するため、体がエネ ルギーを溜め込みやすくなります。

また、食事量を極端に減らすことは長続きしない上、空腹感で間食のとり過ぎにつながる可能性もあります。

2.ゆっくりよく噛んで食べる

よく噛まないで食べると、満腹感が得られず、食べ過ぎにつながります。

3.食事に野菜、海藻を取り入れ、先に食べる

4.麺とごはんの組み合わせなど、炭水化物のセットを避ける

5.腹八分目を心がける

年齢とともに代謝は低下します。

若い頃の食事量のままで体重が増えてきた場合は、食事量を見直しましょう。

6.砂糖が入った飲み物は控える

果汁ジュースや甘いジュース、アルコール飲料をたくさん飲むと、エネルギーのとり過ぎにつながります。

運動のポイント

今より少しでも身体を動かす

普段の生活の中で、できることから始めましょう。

【例】

・なるべく階段を利用する。

・歩幅は広めに、早足で歩く。

・今より10分多く歩く。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 健康増進係

〒325-0057

栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号

電話番号:0287-63-1100

ファックス番号:0287-63-1284

お問い合わせはこちら

- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年02月26日