ナッジ手法を用いた節電講座

令和5年度に那須環境技術センター及び那須信用組合でナッジ手法を用いた節電講座を実施しました。

本事業は、ナッジ手法を学び節電を促進するとともに、各事業所の課題解決のため、実際にナッジ手法を従業員の皆様に検討いただき、実践を行いました。

ナッジ手法とは

ナッジ手法とは、行動科学の知見に基づく工夫やしくみによって、人々が、人や社会にとってより望ましい行動を自発的に選択できるよう促す手法のことです。

ナッジを用いたエコドライブ促進

目的

本事業は那須環境技術センターが課題と感じていた営業車両のエコドライブ(燃費向上)を促すため、ナッジメッセージの送付を実践することでその効果を検証しました。

実施方法

営業車両の運転手54名をAとBの2グループに分けて実施しました。

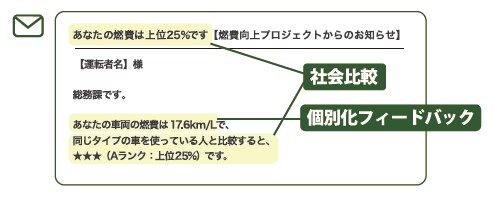

両グループとも、燃費向上を呼びかけるメールを送付し、Bグループのみ以下のナッジメッセージを2回送付しました。

- 個別化フィードバック:自らの平均燃費成績(km/L)

- 社会比較ナッジメッセージ:同車種内でのランク付(上位25%/上位50%/下位50%の3段階)

※本研究は大阪大学大学院人間科学研究科行動学系研究倫理委員会の承認を得ています

社会比較及び個別化フィードバックを用いたメール文

出展:植竹香織, 中井宏(2024)「個別化フィードバックナッジを用いたエコドライブ促進ー事業所の営業車両を対象としたランダム化比較試験ー」第11回気候変動・省エネルギー行動会議(BECC JAPAN 2024)

結果

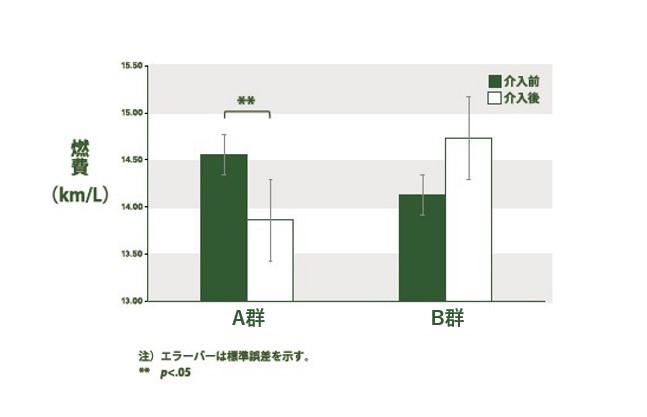

1月(ナッジ手法介入前)と3月(ナッジ手法介入後)の燃費の比較を実施しました。

ナッジ手法を用いていないA群では平均燃費が0.7km/L(約4.8%)低下したのに対し、ナッジ手法を用いたB群では平均燃費が0.6km/L(約4.2%)向上していました。

令和5年度の1月と3月の平均気温を考慮すると燃費低下の要因はありましたが、B群ではナッジ手法を用いたことで燃費が低下しなかったと考えられます。

結果、事業所の営業車両のエコドライブの促進に個別化フィードバック及び社会比較ナッジメッセージが有効である可能性が示されました。

※A群の燃費が低下したのは、ベースラインである2024年1月の栃木県の気温が平年よりかなり高く、介入を行った2024年3月は平年並みにとどまったことが原因の一つと考えられます

グラフ1 A群B群のナッジ手法実施後と実施前の燃費比較

出展:植竹香織, 中井宏(2024)「個別化フィードバックナッジを用いたエコドライブ促進ー事業所の営業車両を対象としたランダム化比較試験ー」第11回気候変動・省エネルギー行動会議(BECC JAPAN 2024)

ナッジを用いた節電促進

目的

本事業は那須信用組合が課題と感じていた事業所内の節電を促すため、個別化フィードバックと社会比較を含むナッジメッセージを作成し、実際に実践することでその効果を検証しました。

実施方法

市内9店舗の内、本店、本店以外の有人店舗、ATM店舗に分類ができ、その中の有人店舗でA群とB群に分類して実施しました。

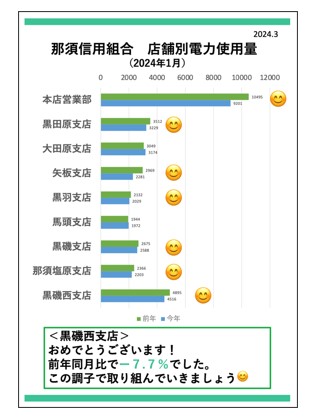

B群には以下のとおり、電気使用量のフィードバック及び省エネ行動チェックリストをA4カラーで印刷し、執務室・廊下・休憩室の目につくところに掲示しました。

1.電力使用量のグラフと個別化フィードメッセージの追加

電気使用量のグラフ化と個別化フィードバック

店舗ごとの電力使用量をグラフ化し直感的に分かりやすい形で比較、また、前年同月比で使用量が削減されている場合はニコニコマークを付与しています。併せて、各店舗における個別化フィードバックを記載しています。

※先グラフは例です

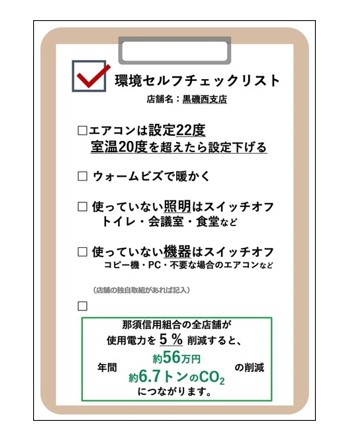

2.省エネ行動チェックリスト(具体的な行動基準の設定)と環境・金銭訴求

省エネ行動チェックリスト

具体的な省エネ行動基準や、省エネによる慣用的メリット及び経済的メリットを当該事業所の実績値に基づき試算して記載しています。

結果

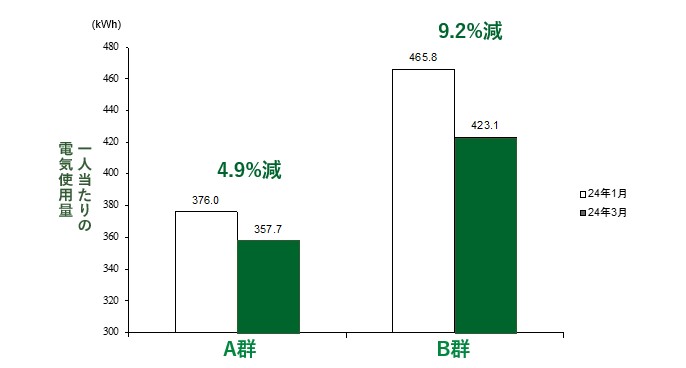

1月と3月の一人当たりの電力使用量を算出し、比較しました。

結果として、同年1月と比較してナッジ手法を用いていないAグループでは、1人当たりの電力使用量が376kwhから357kWhの4.9%減少、ナッジ手法を用いたBグループでは465.8kWhから423.1kWhへと9.2%減少しました。

ナッジ手法を用いたことで電力の削減に繋がったと言えます。

グラフ2 A群B群の一人当たりの電気使用量比較

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 カーボンニュートラル課

〒325-8501

栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-73-5651

ファックス番号:0287-62-7202

お問い合わせはこちら

- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年10月18日