MADE IN(メイドイン)なすしおばらを味わおう~トマト編~

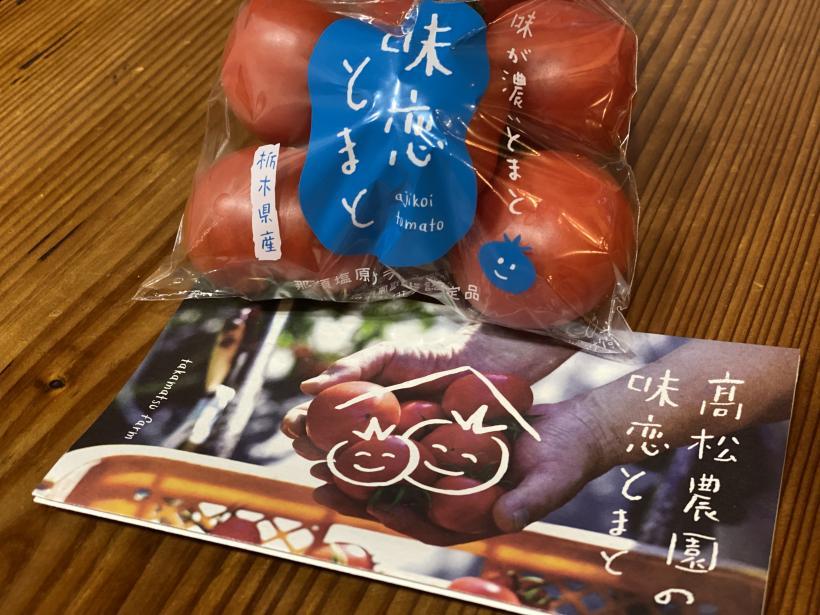

“味恋とまと”というトマトをご存知ですか?「那須塩原ブランド」にも認定されており、市内はもちろん、東京圏の有名百貨店やレストランなどでも取り扱われています。

本市の自然の恵みを生かして作られているトマトの特徴とは…?

今回は“味恋とまと”の生みの親である高松 英樹(たかまつ ひでき)さんにインタビューをさせていただきました。

農業を始めたきっかけは何ですか?栽培している農産物は?

農家の4代目で、私自身農業高校に進学したこともあり、就職=就農という形で仕事を始めました。

以前は親が栽培を始めた大玉トマトと、“味恋とまと”の両方を栽培していましたが、ここ5~6年は“味恋とまと”1本に絞って栽培を行っています。

“味恋とまと”とはどんなトマトですか?

「桃太郎トマト」をベースに改良したトマトで、パリッとしたみずみずしさと、甘さと酸味の絶妙なバランスが特徴です。通常のトマトよりも小ぶりで実が引き締まっていて、完熟収穫の味の濃いトマトです。

味が“濃い”こともそうですが、食べた人がみんなその味に“恋”してほしいという願いを込めてこの名前をつけました。

“味恋とまと”を栽培する上でのこだわりは?

“味恋とまと”は、「水気耕栽培」という方法で、土からではなく、那須塩原のおいしい地下水をつかって栽培をしています。水気耕栽培は、井戸水に肥料を混ぜてつくる「養液」を循環させるのですが、養液の混ぜ方によって、水を吸いにくい肥料設計(混ぜ方)にすることができます。

“味恋とまと”は「桃太郎トマト」がベースなので、水気耕栽培であっても水をあまり吸わないような肥料設計にしています。また、養液の変化が多いと味にばらつきが出るので、安定した養液を循環させられるよう工夫しています。

那須塩原市は北関東でも日射量が多いので、ゆっくりと時間をかけて、甘く身の締まったトマトを作ることができます。太陽の光がしっかり実に届くようにきちんと葉かきや誘引をしたり、光が当たりすぎる時期は遮光するといった手間がかかります。

“味恋とまと”を販売する上でのこだわりは?

“味恋とまと”の栽培方法は通常やられている方法なので、トマトのサイズが小さいことから収穫量も少なくなります。その分経営的には通常のトマトの2~3倍の値段で販売する事を目標としています。“いかに味を知ってもらうか”ということに注力しました。

大玉トマトを生産していた頃はスーパーや市場を中心に出荷をしていましたが、“味恋とまと”は対面販売や直販なので、お客さまのニーズに応えられるトマトづくりにこだわっています。安心・安全はもちろんのことですが、お客さまに次回も買ってもらえるような“味”を維持できるように努めています。

おいしいトマトの見分け方を教えてください

実が締まっていて、ずっしりとしているものがおいしいです。

また、“スターマーク”(トマトのおしりの部分から白く線が伸びて放射状に見えるもの)があるものが、おいしいトマトの見分け方です。

“味恋とまと”のブランディングを進める上で大変だったことは?

最初は売れない時期もありましたが、値段を下げるとブランド価値も下がってしまうため、まずは味を知ってもらおうと、家族でマルシェなどに出店し直接販売を行いながら販売スキルを磨きました。

生産を始めて約4年間、月1~2回東京の錦糸町で開催されていた「とちぎマルシェ」への出店や、外食向けの商談会で直接レストランへの売り込みなどを続けました。

また、継続して購入してもらえるようパッケージデザインや販促ツールにもこだわり、現在ではデザインは外部の方と相談を重ねブランディングにも力を注いでいます。

その後、高島屋(百貨店)で「栃木県フェア」をやるので出してみないかと声がかかり、そこから高島屋(百貨店)のバイヤーとつながって現在も取引をさせてもらっています。

環境にもやさしく。一歩先行くブランド野菜を

ハウス室内の温度は環境にやさしい「木質ペレット」によって暖かさを保っています。また、現在、包装資材をプラスチック材の袋から、販売先に応じて紙袋に変更することを検討しています。紙袋は環境にやさしい反面、トマトが見えない状態で販売する事となるため、お客さまとの信頼関係を築くためにも、品質への責任がこれまで以上に求められてきます。

おいしい時期に採れたトマトは「とまとジュース」にも

おいしい時期に採れた“味恋とまと”は、「とまとジュース」にも加工され、1年中楽しむことができます。

濃厚な“味恋とまと”がさらにギュッと濃縮されたピューレのような味わいのジュースは、無添加でトマトが苦手な方やお子さまにも人気です。

高松農園さんには自動販売機が設置され“味恋とまと”が無人販売されています

取材後記

市内のスーパーなどでも販売されているのを目にすることが多い“味恋とまと”。そんな今でも、高松さんはご自身で直接お店に配達をされています。販売を始めた当時から、そういったお客さまや販売店との直接のやり取りを経て、ひとつひとつ地道に、そして着実に販売をしてきた高松さん。ブランドをつくること、広めることに、近道はないのかもしれません。そんな高松さんの想いの詰まった“味恋とまと”を、遠方から買いに来てくださる方に加えて、ご近所の方やベビーカーを押したお母さんが買いに来てくれるようになったことがうれしいとお話してくださいました。

※記事の内容は取材を行った2021年5月時点のものです。

特集「MADE IN(メイドイン)なすしおばらを味わおう」とは?

本市が誇る農作物を紹介する特集記事です。広報なすしおばらと連動し、広報誌では「農産物」を中心に、市ホームページでは「人」を中心に紹介しています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農務畜産課

〒325-8501

栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7147

ファックス番号:0287-62-7223

お問い合わせはこちら

- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2021年11月30日